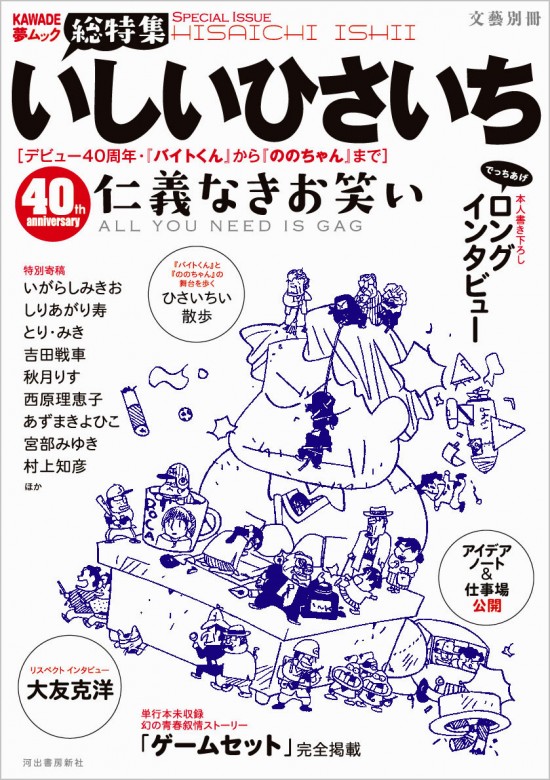

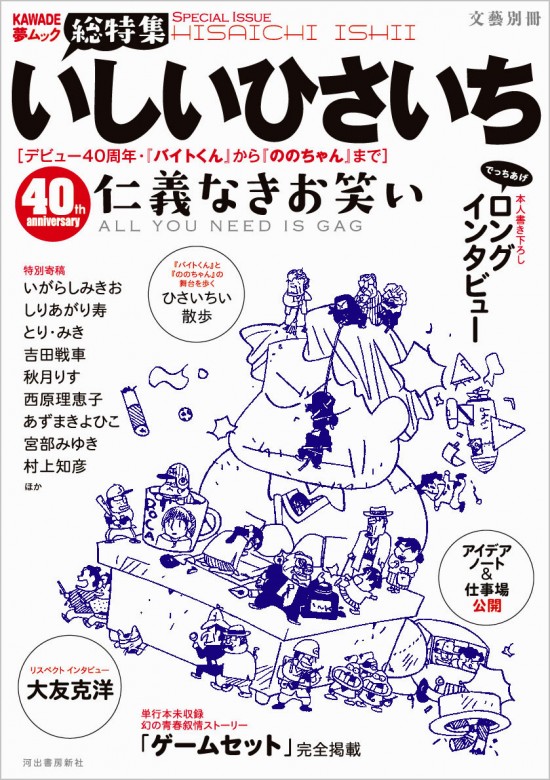

仕事上がり、ヨドバシアキバに入ってる書店に寄ったら いしいひさいち の漫画家生活40周年を記念したムックが出ていたので購入した。 いしいひさいち は、今は朝日新聞朝刊で4コマ漫画「ののちゃん」を連載している漫画家。りょうすけと同年代であれば「おじゃまんが山田くん」が少年時代の夕方とか夏休みの午前に再放送してたのをご覧になっていたのではないだろうか。

他にも「私には向かいない職業」や「鏡の国の戦争」、「B型平次捕物帳」などが有名作品に並びます…今本棚をみると結構揃ってるな。さすがにドーナッツブックは飛び飛びでしかないが。

いしいひさいち の作品は「ナンセンス4コマ」漫画で、リアル中2の時から現在に至るまで中二病を患うりょうすけにとって、たった4コマに収まった広く深い世界とブラックジョークはとても魅力的で、絵はすごーく上手いわけでもないけど、伝えたいことは全て伝えることができて、そして面白かった。「自演インタビュー」でも言ってるけど、4コマの基本は「起承転結」と思っていたが全然それを踏襲してないのがもう本当に衝撃で。当時りょうすけも漫画を描いていたが、絵も下手で面白い話も作れず、だらだらページを重ねるだけだったので、いしいひさいちを見続けたために漫画を描くことを諦めたと言ってイイ。本当にそのまま人生進めなくてよかったわ(笑)。

このムックのコンテンツ、いしいひさいち氏の「自演インタビュー」は愛読者の期待を裏切らない話がてんこ盛りで面白い、「ゲームセット」は「おじゃまんが山田くん」を彷彿とさせる懐かしいタッチの長編作品、作品紹介はほとんど知っている作品だがそれに歴史を感じ、特別寄稿では意外な人が影響を受けているのを知る。みんな冷静にいしいひさいちを読んで、笑って愛してるなーと感じるよ。ほのぼのしてる。

とりあえず、この本で、朝日新聞連載の「ののちゃん」は「ののちゃん全集」というタイトルで単行本になっていることを知った。これから集めていこうと思う。

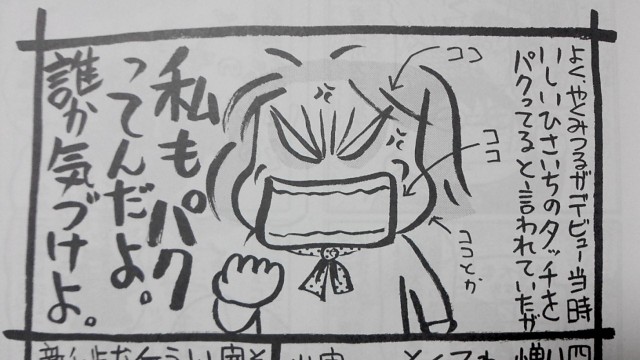

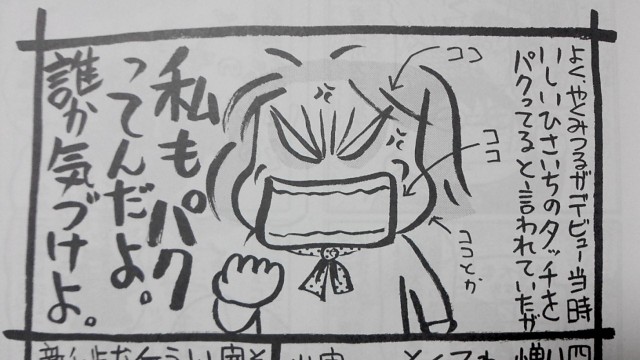

4コマ漫画家なのである意味納得するのだけど、タッチも作風も異なる秋月りす氏やあずまきよひこ氏が寄稿しているのは意外だった。なにより西原理恵子氏が「やくみつるよりパクってるのは私だ」告白はもう電車の中で吹いた。

それにしても寄稿者みんながやさしい。りょうすけは常々いしいひさいちの絵をパクリ、面白くなくない作品描いて、評論家気取りで、うすっぺらいパフォーマーな

やくみつる の芸能人生命をすぐにでも断絶したいと思うのに、この本の中で「やくみつる」に触れているのは上記の1コマのみ。本文に一回も出てこない。

やくみつるに触れると黒い世界から白手袋で首締められたりするの?

この本がマニア受けする一冊なのはわかってる。だけど、いしいひさいち好きなら、一応買っておいたほうがいいような気がするよ。

いしいひさいちファンを自称する割に知らなかったのですが、病気で連載を休まれてた時期があったんですね。回復後連載は「ののちゃん」だけにしぼってるそうで、本当にご健康だけが心配であります。これからも継続してブラックな4コマを見せて欲しいので、勝手でありますががんばってください!応援してます!

あ、りょうすけは「問題外論」など政治ネタで出てくるエリツィンが大好きです。あと、「ののちゃん」のおばあちゃんのネタは全部。ええ、どうでもいいですね。

そういえば、前から気になってたんだけど、「ののちゃん」のお父さんの兄が山田姓、お母さんのお母さんが山田姓なんだけど、お父さんとお母さんは結婚前から山田だったんだろうか。