「ひみつのLinux通信」は連載当初から好き勝手やらせてもらってました。中もいろいろパロディやオマージュは一杯です。

単行本化にあたり、表紙をどうしようか悩んだのですが、やっぱり好き勝手やらせてもらおう、と大好きだった「キン肉マン」のオマージュをやりました。

んー。これを書く前に材料探してたら、最近は新しく表紙を描きなおされてたようで、知ってる人は歳行った人しかいないかもですね。誰もわからないかも。

そんな「ひみつのLinux通信」は2024年11月11日発売。電子版もあるよ!

COVID-19でのリモートワークからしばらくして、自宅のデスクトップパソコンをLinuxからWindows 10に変更した。主にZwiftをデスクトップで動かしてちょっと大きな画面で見たい、ってだけの理由だったんだけど。

Windows 10に移行してZwiftが動くとか、CLIP STUDIOが使えるとかメリットはあるも、いままでLinuxのデスクトップで使ってたものが使えないというデメリットもある。

その一つが、写真管理アプリだ。

調べると、Windows 10では標準搭載の「フォト」が良いらしいが…起動も遅いし使い勝手がよくない。起動が遅いのはメモリが足りないからかもしれないけど。

最終手段にしたかったけど、我慢できなくなったのでLinuxの「shotwell」を使いなおすことにした。

前置きがいつも通り長いんだけど、これはWindows 10でVcXsrvをインストールし、rloginを使ってDebian GNU/Linux 10(buster)の稼働するサーバにSSHでログインしてshotwellを起動して使うまでのメモである。

まずはLinux側の準備。とりあえず、shotwellをインストールして、SSHサーバでX11転送を許可する設定を行う。

インストールはおなじみのアレ。Linuxホストはサーバとして使ってたのでGUI環境をインストールしていなかった。shotwellだけで結構なパッケージが入ってしまったw。

$ sudo apt update

$ sudo apt install shotwell

SSHサーバの設定は X11Forwardingを変更する。sedで簡単に済ますなら以下の様に実行する。編集後、sshdの再起動をする。

$ sudo sed -e "s/\#\(X11Forwarding\).*$/\1 yes/" -i /etc/ssh/sshd_config $ sudo systemctl restart ssh

次に、Windows 10側の準備。XサーバにはVcXsrvを利用する。以下のサイトからインストーラをダウンロードする。ダウンロード後、ファイルを実行して適当にインストールする。

デスクトップに「X」のアイコンができるのでダブルクリックで起動する。起動時にいくつか聞かれるがデフォルトのままでいい。気になったら調べてほしい。

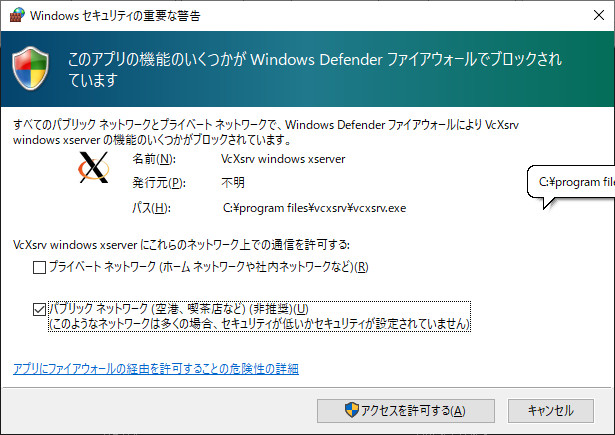

最後にWindows Defenderの設定警告がある。プライベートネットワークにだけチェックするか、「キャンセル」ボタンで抜けるのが良いです。

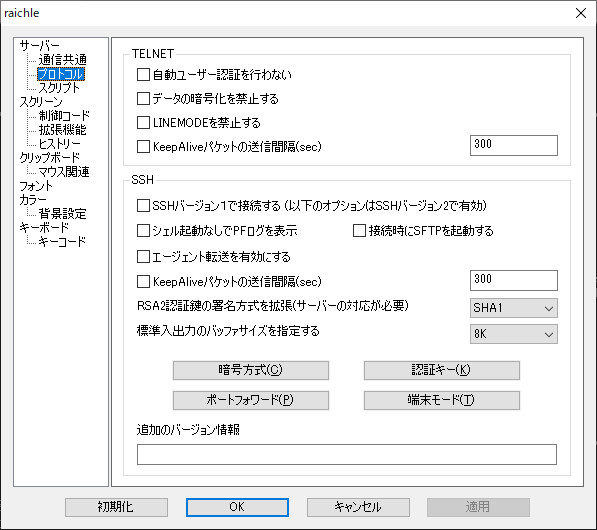

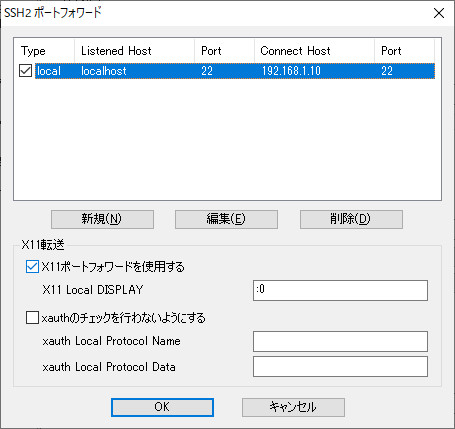

次に、rloginの設定。メニューの「表示」-「オプション設定」で出てくる画面の「サーバ」-「プロトコル」のとこにある「ポートフォワード」をクリックする。

下の図の様に「X11ポートフォワードを使用する」にチェックして、上の「新規」ボタンをクリックして接続先ホスト/IPとポート、ローカルのポート番号を指定する。

rloginでLinuxホストにログインし、shotwellを起動しよう。

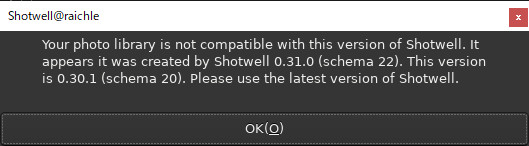

なにやらエラーが出てきてしまった…。インストールしたshotwell 0.31のデータベースバージョンが20だけど、データがバージョン22だな、と。

調べたら無理矢理バージョン番号を書き換えて何とかなる様子。

$ sqlite3 ~/.local/share/shotwell/data/photo.db

> update versiontable set schema_version=20;

> .quit

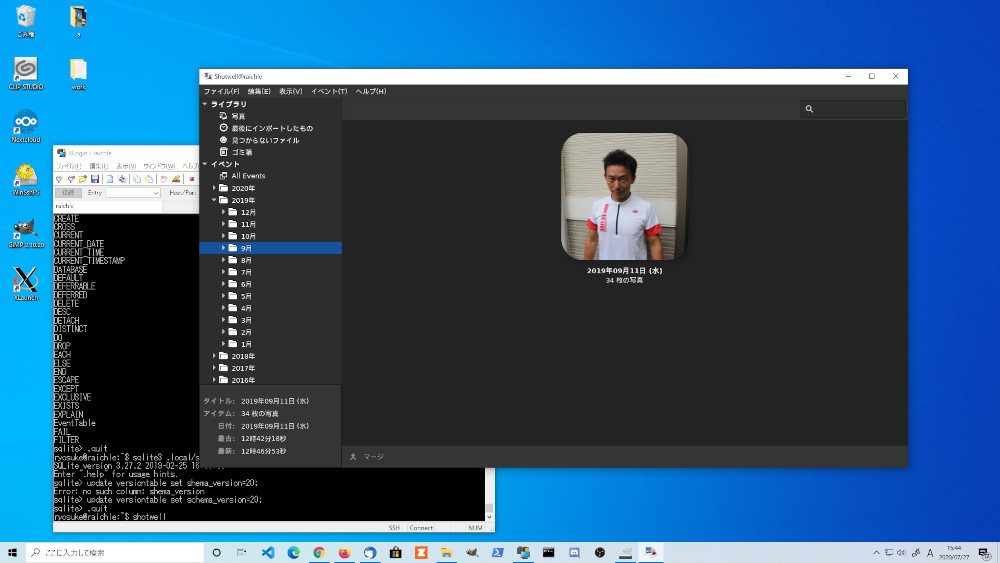

これでもう一度shotwellを起動すると…。

起動できましたね。ちゃんとデータも見られます。起動は面倒だけどこれで写真管理ができるー。よかったよかった。

しかし、Windows 10で、便利に使える写真管理アプリが欲しいなぁ。

雑誌Software Designで絶賛連載中のりょうすけちゃんの1ページ漫画「ひみつのLinux通信」。この原稿は現代っ子らしくデジタルデータで提出しています。

紙に鉛筆で下書きを描き、スキャンして、オープンソースの画像編集ソフトウェア「Gimp」を使って描いてます。ネタバレしない程度での来月号の作業がこちら。

長いことGimpを使っていたのですが、最近Kritaというソフトウェアが気になってて、これに変更しようかなと思ったの。今の環境もUbuntuでずっと使ってたのでついでだからFedoraに変えてみることにした。Fedoraの新しいバージョン28がそろそろリリースされるっていうのに、ここで27をインストールするところが、本当に気まぐれなのがわかりますね。

で、インストールしてから思い出すのがFedoraの日本語環境設定の面倒臭さ。いつもやり方が違って面倒くさい。

今回インストールしたFedora 27は、ibus-mozcが日本語かな漢字変換で標準利用推奨なパッケージのはず。とりあえず標準で日本語入力が快適にできる環境に持っていきましょう。

いろいろ試行錯誤した結果、Fedora 27をインストールした後に「ibus-mozc」パッケージをインストールし、設定ウィンドウの「地域と言語」から入力ソースを「日本語(Mozc)」だけにする。

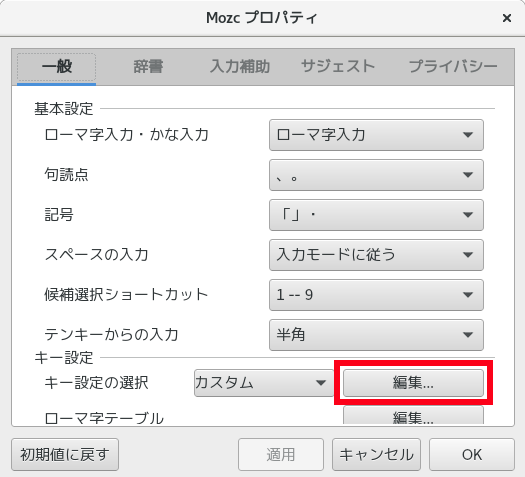

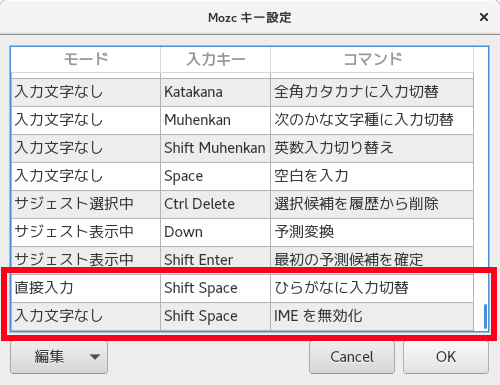

Mozcプロパティから「キー設定」のところで設定を編集するために以下のボタンをクリックする。

キー設定を追加する。直接入力の段階で「Shift + Space」を押すとひらがな入力に切り替える。入力文字のない段階、つまりどういう入力か構わずに「Shift + Space」を押せばIMEを無効化する。IME無効状態からひらがな入力に、ひらがな入力からIME無効状態にして半角英数字を入力できるようになる。古い人間なもので「Shift + Space」がいいのよ。「Ctrl + Space」だとEmacsで苦労しそうでしょ。

たぶん他にもっと有効なやり方があるかもしれない。とりあえず、今日はこれでかなり快適な日本語環境になりました。おつかれさまでした。